a-blog cmsで利用されているファイルの構成を見ていきましょう。

archives/

画像などのファイル類が保存されるディレクトリです。ファイルはこのディレクトリ以下に /ブログID/日付/ファイル の形で保存されます。

archives_rev/

Ver. 3.1 より archives_rev は廃止されました。Ver. 3.1 以降では、非公開エントリーバージョンのファイルも archives ディレクトリに保存されます。Ver. 3.1 未満からアップデートした場合で、エントリーのバージョン機能や承認機能をご利用の場合は、archives_revのファイルをarchivesにマージしてください。

archivesディレクトリと同じく、画像などのファイルを保存します。archivesディレクトリと違う点は公開されていないエントリーのバージョンのファイルが保存されるようになります。必要ならこのディレクトリのファイルにhttpで直接アクセスできないように制限をかけてください。

cache/

a-blog cms内部で利用されるキャッシュファイルが保存されます。Ver. 3.0 未満のページキャッシュはここに保存されません。

cron/

a-blog cms の機能を cron で定期実行する場合のサンプルプログラムが格納されているディレクトリです。

js/

a-blog cmsで利用するJavaScriptが置かれています。

js/config.js は直接編集を行わないでください。

ACMS.Ready(function(){

// 自動的に外部リンクをブランクで開かないように設定

ACMS.Config.linkOutsideBlankMark = '';

});

lang/

管理ページ系の多言語化で利用される言語ファイルです。多言語化は gettext ライブラリを使用しています。potファイル(翻訳テンプレート)から各言語に翻訳ファイルを作成することができます。

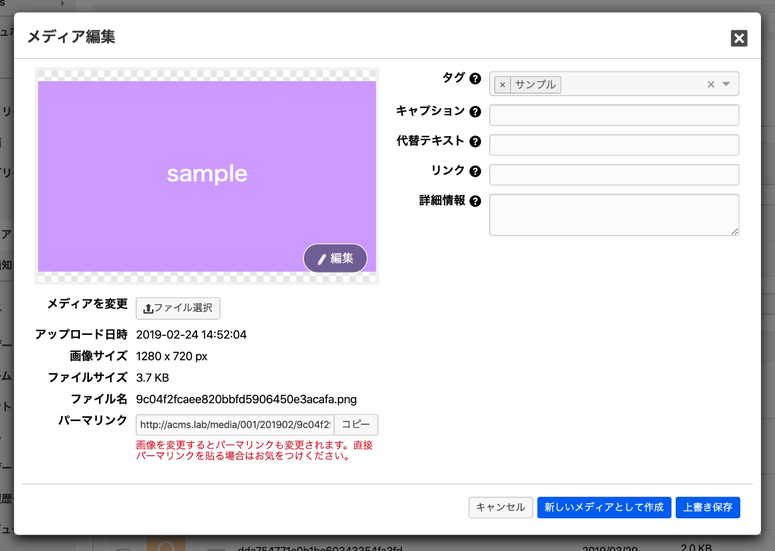

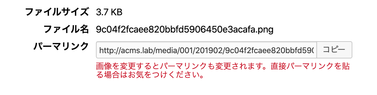

media/

メディア機能で利用される、画像が保存されます。

storage/

メディア機能で利用される、ファイルが保存されます。

php/

a-blog cmsの本体プログラムが格納されています。以下ディレクトリでプログラムの拡張が可能になっております。

(Ver. 2.8から非推奨)

- php/ACMS/User/ : モジュール単位で機能を拡張できます。

- php/AAPP/ : 複数のモジュールが集まった機能単位で拡張できます。(拡張アプリ)

extension/

a-blog cmsのプログラムを拡張するためのディレクトリになります。Ver. 2.7.0 以下では、phpディレクトリ内のディレクトリで拡張していましたが、Ver. 2.8.0 からはこちらで拡張をお願いします。

extension/acms

モジュールやフック、校正オプション、バリデーターの拡張ができます。現在は非推奨の php/ACMS/User と同じ役割になります。ここでのカスタマイズはサイト全体で有効になります。

extension/plugins

モジュールやフック、校正オプション、バリデーターをまとめて拡張アプリとしてパッケージできます。ある程度まとまった機能を開発する場合、配布・再利用をし易くしたい場合はこちらをご利用ください。ブログ単位で機能を有効・無効にすることができます。現在は非推奨の php/AAPP と同じ役割になります。

この2つ以外で直接モジュールなどを拡張しないでください。アップデート時に動かなくなる可能性があります。

private/

コンフィグの初期値を設定するファイルなどが格納されています。

- const/ : メールでの文字列変換の定義ファイルが置かれています

- config.system.default.yaml : コンフィグの初期値ファイルです

- config.system.yaml : config.system.default.yaml を拡張するファイルです

config.system.default.yaml は直接編集を行わないでください。config.system.yamlで拡張します。

setup/

a-blog cmsのインストーラー、メンテナンスツールになります。ドメインが変更された場合などはこのメンテナンスツールにアクセスして修正を行います。

インストール後、setupディレクトリを削除、またはリネームします。セキュリティを高めるために削除することが望ましいです。

themes/

テーマ類が格納されています。管理ページで利用されるテンプレートが system テーマに格納されています。

systemテーマは直接書き換えないでください。拡張する場合はご利用のテーマに同じファイルを作成し拡張してください。

.htaccess

全てのリクエストを index.php にリライトします。リライトができない場合、a-blog cmsが動作しません。Webサーバーで mod_rewrite が利用できるかご確認ください。

.env

環境変数を設定するためのファイルです。監査ログやキャッシュ機能などの設定をすることができます。

acms.js

組み込みJSの起点ファイルになります。ご利用のテンプレートで読み込み込んでください。

<!-- BEGIN_MODULE Js -->

<script src="/acms.js{arguments}" charset="UTF-8" id="acms-js"></script><!-- END_MODULE Js -->

config.server.php

データベース接続などの各種設定ファイルになります。

config.user.php

a-blog cms 起動前に呼ばれるphpファイルになります。独自カスタマイズなどを行っている場合に、

独自プログラムに使う設定や、起動前に独自処理を挟みたい場合などにご利用ください。

index.php

a-blog cmsの起動ファイルになります。.htaccessなどでこのファイルにリライトするようになっています。

license.php

ライセンスファイルです。開発環境では差し替える必要はありません。本番環境で公開するときに https://mypage.a-blogcms.jp よりライセンスを購入してファイルを置き換えてください。